Was ist bedürfnisorientierte Kundensegmentierung?

Bei der bedürfnisorientierten Kundensegmentierung werden Kunden nicht nach Alter, Einkommen oder Wohnort gruppiert, sondern nach ihren Erwartungen, Zielen und Problemen, die sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung lösen möchten.

Diese psychografische oder verhaltensbasierte Segmentierung ermöglicht ein tieferes Verständnis des Kundenverhaltens – und damit gezieltere Angebote, Produkte und Kommunikation.

Warum ist dieser Ansatz so wirkungsvoll?

1. Grund: Kundenzentrierung

Wenn Unternehmen die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden in den Mittelpunkt stellen, fühlen sich diese nicht nur verstanden, sondern auch wertgeschätzt.

Dies stärkt die emotionale Bindung und baut Vertrauen auf – ein entscheidender Faktor für Loyalität und Wiederkäufe.

2. Grund: Höhere Conversion-Raten

Bedürfnisorientierte Angebote wirken relevanter und persönlicher.

Statt generischer Botschaften erhalten Kunden genau die Lösung, die zu ihrer Situation passt.

Diese Passgenauigkeit führt zu messbar höheren Abschlussquoten und besseren Kampagnenergebnissen.

3. Grund: Produktentwicklung

Aus den identifizierten Bedürfnissen entstehen Impulse für neue Produkte, Services und Features.

Unternehmen entwickeln nicht „am Markt vorbei“, sondern schaffen Innovationen, die echte Probleme lösen – und damit auch die Zahlungsbereitschaft erhöhen.

4. Grund: Effizienteres Marketing

Streuverluste werden reduziert, weil Inhalte, Kanäle und Angebote präzise auf konkrete Zielgruppen-Bedürfnisse abgestimmt sind.

Das steigert nicht nur die Effektivität, sondern spart auch Kosten, da Budgets fokussierter eingesetzt werden.

5. Grund: Wettbewerbsvorteil

Während viele Unternehmen noch auf klassische demografische Segmentierung setzen, verschafft Bedürfnisorientierung einen klaren Vorsprung.

Sie schafft Differenzierung und macht Marken relevanter – gerade in gesättigten Märkten.

6. Grund: Langfristige Wertschöpfung

Bedürfnisorientierung ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein nachhaltiger Ansatz.

Sie bildet die Basis für kontinuierliches Lernen über Kunden, was wiederum zu einer stetigen Verbesserung von Produkten, Services und Kommunikation führt.

Methoden zur Umsetzung

1. Methode: Kundeninterviews und Umfragen

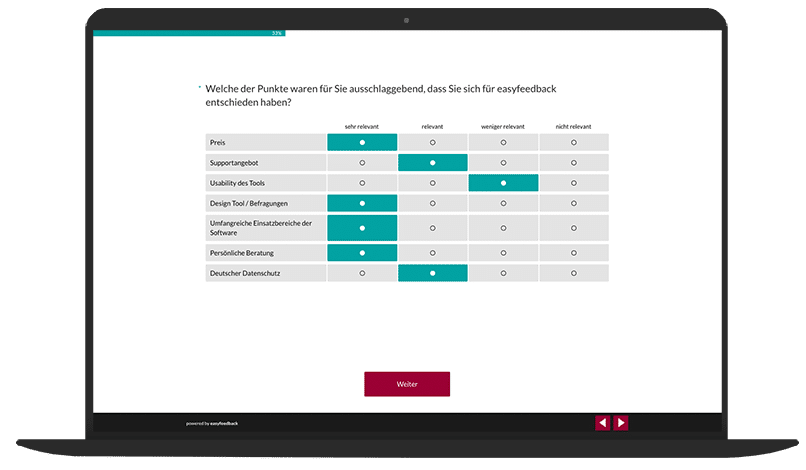

Durch qualitative (z. B. Tiefeninterviews, Fokusgruppen) und quantitative Befragungen (z. B. Online-Umfragen, standardisierte Fragebögen) lassen sich Motive, Wünsche und Probleme direkt erfassen.

- Nutzen: Unternehmen können so Hypothesen überprüfen, Zielgruppen priorisieren und Muster in Bedürfnissen erkennen.

- Praxis-Tipp: Offene Fragen („Was ist Ihnen bei … am wichtigsten?“) liefern tiefere Einblicke als reine Skalen.

2. Methode: Kundenfeedback und Reviews

Bewertungen, Kommentare und Erfahrungsberichte sind ein wertvoller Datenschatz.

Durch systematische Analyse – beispielsweise mit Text-Mining-Tools oder manueller Kategorisierung – lassen sich wiederkehrende Pain Points und positive Erwartungen sichtbar machen.

- Nutzen: Unternehmen erkennen schnell, wo Handlungsbedarf besteht und welche Aspekte besonders geschätzt werden.

- Praxis-Tipp: Negative Bewertungen nicht nur als Kritik sehen, sondern als Chance für Produktverbesserungen.

3. Methode: Customer-Journey-Analysen

Die Analyse des Kundenverhaltens entlang der gesamten Customer Journey (z. B. Informationssuche, Kaufentscheidung, After-Sales) zeigt, welche Bedürfnisse an welchen Touchpoints besonders relevant sind.

- Nutzen: Hindernisse im Kaufprozess werden sichtbar, Optimierungspotenziale entlang der Journey erschlossen.

- Praxis-Tipp: Datenquellen wie Website-Tracking, Social-Media-Interaktionen oder Service-Hotline-Logs kombinieren.

4. Methode: Persona-Entwicklung

Personas sind fiktive, aber datenbasierte Charaktere, die typische Kundengruppen mit gemeinsamen Bedürfnissen repräsentieren.

Sie helfen Teams, Empathie aufzubauen und Entscheidungen aus Kundensicht zu treffen.

- Nutzen: Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung arbeiten mit einer klaren, gemeinsamen Orientierung.

- Praxis-Tipp: Personas sollten regelmäßig überprüft und angepasst werden, da sich Kundenbedürfnisse ändern.

Beispiel: Bedürfnisorientierte Segmentierung im E-Commerce

Ein Onlinehändler für Sportbekleidung könnte seine Kunden z. B. wie folgt segmentieren:

- Fitness-Anfänger: suchen Motivation, einfache Anleitungen, günstige Einstiegspakete

- Leistungssportler: verlangen nach Funktionalität, technischer Ausrüstung, Performance-Produkten

- Freizeitaktive: legen Wert auf Komfort, Design und Vielseitigkeit

Jede dieser Gruppen stellt spezifische Anforderungen an Produktangebote, Kommunikationskanäle und Marketingbotschaften.

Herausforderungen

1. Herausforderung: Datenbeschaffung

Bedürfnisse sind schwerer messbar als harte Fakten wie Alter, Geschlecht oder Wohnort. Sie äußern sich oft indirekt – etwa durch Verhalten, Stimmungen oder Kaufmuster.

Um diese Informationen zu gewinnen, sind vielfältige Datenquellen nötig: Befragungen, Beobachtungen, digitale Interaktionen oder Nutzungsdaten.

- Problem: Kunden geben ihre Bedürfnisse nicht immer bewusst oder klar formuliert an.

- Folge: Unternehmen müssen Methoden entwickeln, die sowohl explizite Aussagen (z. B. in Interviews) als auch implizite Hinweise (z. B. Klickverhalten) berücksichtigen.

2. Herausforderung: Komplexität

Eine sinnvolle Bedürfnis-Segmentierung verlangt tiefgehende Analysen und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Marketing, Vertrieb, Datenanalyse und Produktentwicklung müssen gemeinsam Muster erkennen und interpretieren.

- Problem: Es reicht nicht, einfache Cluster zu bilden – die Segmente müssen auch handlungsleitend und wirtschaftlich relevant sein.

- Folge: Hoher Aufwand an Zeit, Tools und Fachwissen ist nötig, um valide und umsetzbare Segmente zu erstellen.

3. Herausforderung: Dynamik

Bedürfnisse sind nicht statisch.

Sie verändern sich mit Lebenssituationen (z. B. Berufseinstieg, Familiengründung), gesellschaftlichen Trends oder externen Einflüssen wie neuen Technologien und Krisen.

- Problem: Eine einmal erstellte Segmentierung verliert schnell an Aktualität.

- Folge: Unternehmen müssen regelmäßig überprüfen, ob ihre Segmente noch gültig sind, und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Ein kontinuierlicher Feedback-Loop ist essenziell.

4. Herausforderung: Datenschutz und Vertrauen

Um Bedürfnisse präzise zu identifizieren, werden oft sensible Kundendaten verarbeitet.

Dabei müssen Datenschutzvorgaben (z. B. DSGVO) eingehalten werden.

Gleichzeitig erwarten Kunden Transparenz und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten.

- Problem: Fehlender Datenschutz kann Vertrauen zerstören.

- Folge: Bedürfnisorientierung muss mit klaren ethischen Standards verbunden sein.

Fazit

Die bedürfnisorientierte Kundensegmentierung eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und gleichzeitig ihre Marketing- und Vertriebsstrategien effizienter zu gestalten.

In einer Welt, in der Personalisierung immer wichtiger wird, ist dieser Ansatz mehr als ein Trend – er ist ein strategischer Erfolgsfaktor.